In unserer Blogparade #appinsmuseum fragen wir, wie die perfekte Museums-App aussähe. Die Frage lädt zum Träumen ein. Aber die perfekte Museums-App wäre nicht der erste Traum, dessen Realisierung zuerst ungreifbar fern erscheint, dann mit kleinen Schritten beginnt und schließlich doch geschafft wird (#mondlandung).

Da die Frage in ganz unterschiedliche Richtungen beantwortet werden kann, möchte ich hier nur einen Aspekt herausgreifen und ihn zur Diskussion stellen:

Die perfekte Museums-App wird (auch) als Marketinginstrument verstanden und genutzt.

Die aktuelle Diskussion über die digitale Transformation im Kulturbereich macht ziemlich deutlich, dass es nicht mehr darum geht, ob sich Museen auch im Digitalen aufstellen, sondern wie sie es tun. Nichts zu tun oder höchstens so zu tun, als würde der digitale Zug an einem vorbei rauschen, bedeutet heute schlicht, eine große Gruppe Menschen immer schlechter oder sogar gar nicht zu erreichen (#barrierefrei?).

Wie aber schafft ein Museum es, Menschen im Digitalen anzusprechen? Mit einer App! – kann eine Antwort sein. Mit einer App, die unter anderem so angelegt ist, dass eines ihrer Ziele eine möglichst hohe Reichweite ist. Mit einer App, die es schafft, bereits vor dem Museumsbesuch auf den Smartphones der Besucher zu sein und anschließend nicht wieder gelöscht zu werden. Mit einer App, die gleichzeitig informiert und Spaß macht, weil sie den Nutzern auch außerhalb des Museums einen Mehrwert bietet.

Um eine App ideal als Marketinginstrument nutzen zu können, sollten bei der Konzeption einer Museums-App neben dem Moment des Museumsbesuchs daher noch zwei weitere Zeiträume unbedingt berücksichtigt werden: die Zeit vor dem Besuch und die Zeit nach dem Besuch, bzw. vor dem nächsten Besuch ;-)

Vor dem Besuch: Am Anfang steht die Neugier.

Marketing im Museumsbereich bedeutet in erster Linie, Neugier zu wecken, sodass Menschen ins Haus kommen. Dass das nicht nur an Litfasssäulen, sondern auch im Digitalen hervorragend funktioniert, hat uns unter anderem das Städel Museum mit den Digitorials bewiesen. Es geht mir nicht darum, ein Format wie die Digitorials durch eine App ersetzen zu wollen. Aber wir können vom Erfolg der Digitorials viel lernen, denn ihr Rezept lautet: Inhalte zeigen! Und das geht auch mit einer App – sogar offline.

Folgendes Szenario: Ich werde auf ein Museum aufmerksam, weil ich im Internet zu einem Thema recherchiere. Über das gute Suchmaschinen-Ranking des Museums lande ich schnell auf der Website und sehe, dass bereits auf der Startseite für die App des Museums geworben wird. Die App scheint elementarer Bestandteil der digitalen Strategie des Museums zu sein, da sie mit einer eigenen Webpage präsentiert wird, die mich neugierig macht, Links zum Download bereitstellt und mir Sharebuttons zum Teilen in sozialen Netzwerken anbietet. Zudem sehe ich sofort, dass die App einen eigenen hashtag hat, der weitere Informationen zu App und Museum liefert. Da ich mich ja für das Thema interessiere, installiere ich mir die App.

Die App präsentiert mir Werke, Orte und Themen des Museums in Bild, Ton und Text. Die Art der Präsentation lädt zum Schmökern ein, weil die Navigation Spaß macht und intuitiv ist. Ich verbringe eine ganze Weile auf meinem Sofa und markiere eine Hand voll Objekte, zu denen ich bei meinem Museumsbesuch am Wochenende gerne noch mehr wissen möchte.

Darüber hinaus enthält die App alle nötigen Informationen zu Öffnungszeiten, Anfahrt, Eintritt und Kaffee. Und sie hat einen integrierten Kalender, der mich auf Führungen und Abendveranstaltungen hinweist. Ich gehe ins Museum.

Nach dem Besuch: Am Ende steht die Nachlese und die Weiterempfehlung.

Um auch nach dem Besuch einen Mehrwert zu bieten, Erinnerungen festzuhalten und dadurch zu einem erneuten Besuch einzuladen, nutzen viele Museen inhaltliche Angebote wie z.B. einen Ausstellungskatalog. Auch hier kann eine App ein ergänzendes Instrument zur bestehenden Klaviatur sein, das seine ganz eigenen Erlebniswelten mitbringt.

Noch einmal zurück zu unserem Szenario: Das Museum bietet mir einen Katalog zur Ausstellung über den in der App integrierten Shop zum Kauf an. Ich habe die Möglichkeit, den Katalog auf Grundlage meiner markierten Werke selbst zusammenzustellen und kann ihn mir über Print-on-Demand direkt nach Hause liefern lassen. In dem Katalog befinden sich diverse Abbildungen mit thematischem Bezug zur Ausstellung. Das Vorwort des Katalogs weist mich darauf hin, dass die App des Museums auch hier funktioniert. Ich gehe also zurück auf mein Sofa und beschäftige mich erneut mit dem Museum.

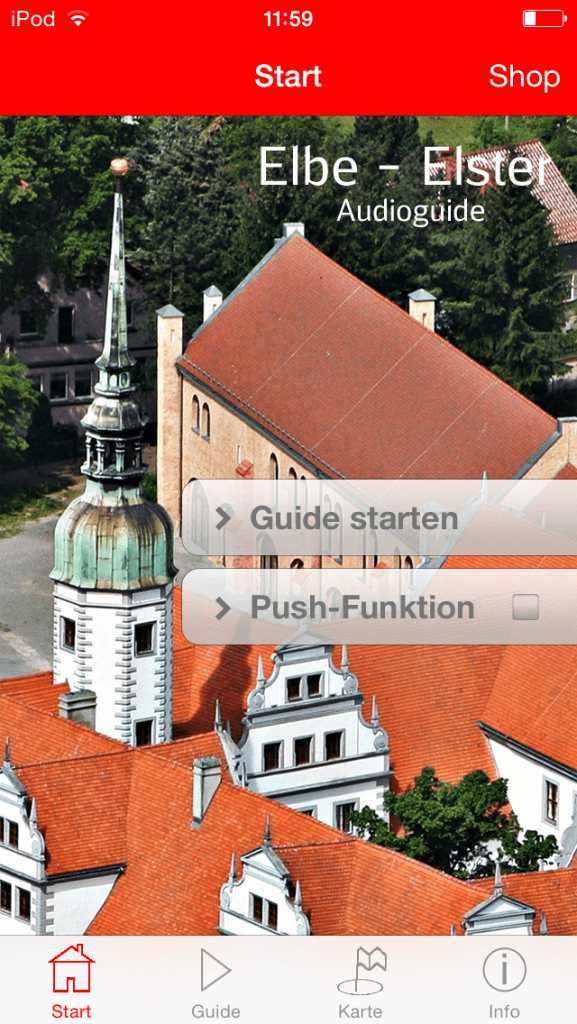

Beispiel 1: Die App enthält einen Audioguide, den ich schon in der Ausstellung hören konnte. Im Katalog sind genau wie im Ausstellungsraum die Nummern der einzelnen Hörstationen neben den Abbildungen angegeben, so dass ich den Audioguide in Ergänzung zum Katalogtext noch einmal in Ruhe hören kann oder Stationen nachhören kann, die ich in der Ausstellung nicht geschafft habe.

Beispiel 2: Die App enthält Augmented-Reality-Szenen, auch zu einzelnen Abbildungen im Katalog. Ich kann mit der App Dinge auf den Abbildungen sehen, die im Print unsichtbar sind: Ich kann Videos einblenden oder 3D-Modelle auf das Blatt platzieren, z.B. Architekturen, die aus dem Katalog herauswachsen. (Übrigens geht das nicht nur mit einem Katalog. Augmented-Reality-Szenen funktionieren auch auf Flyern, Plakaten und anderem Infomaterial!)

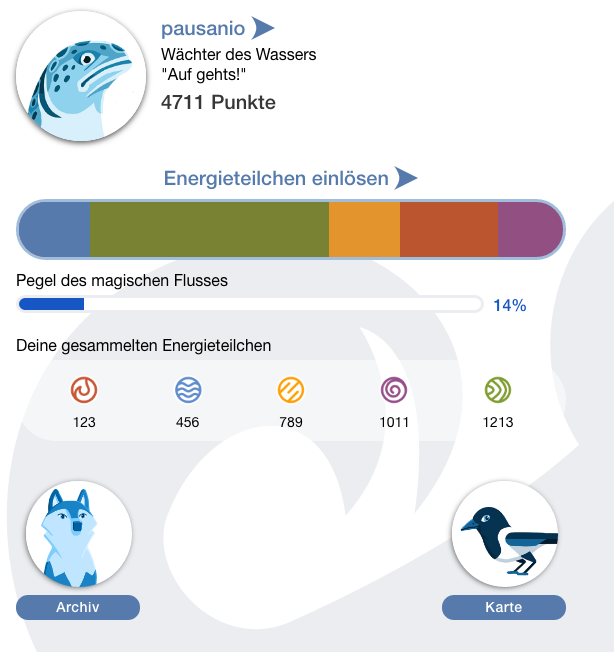

Beide Beispiele sind für mich ein Grund, die App auch nach dem Museumsbesuch nicht vom Smartphone zu löschen. Das Museum hat es geschafft und ist bei mir fest installiert. Ich zeige die App meinen Freunden und lasse mich gerne mit Push-Benachrichtigungen über Neuigkeiten des Museums informieren, z.B. dass es für alle Museumsfans mit App am nächsten Wochenende freien Eintritt gibt.

Das Schöne ist, dass all dies technisch bereits möglich ist. Damit ist der wichtigste Schritt schon einmal getan.